2014年8月 教育行·青海湖骑行记录

2014 年8月10日深夜,迷糊中醒来,不知道时间是多少点,只知道自己躺在山坡湿漉漉的草地上,双手无助地抱着身体,蜷缩在轻飘飘的睡袋内;寒气隔着防潮垫,缓缓地透过脊梁,渗入子宫,流淌的血液缓慢而凝重,下腹隐隐作痛;豆大的雨点快速而有力地坠落,叭叭地敲打着薄薄的帐篷布,外帐在呼呼的风声中迎风飘舞,发出哗哗的声音;唯一露在睡袋外的脸蛋冰冷而麻木,伸手想拉睡袋盖上,却摸到满脸冰凉的水珠;听到睡在旁边的兰子说,“我们的帐篷外帐被吹翻了,我的睡袋全湿了,衣服全湿了。”她不是对我说,她在打电话求助。她的声音让我突然回过神来,想起了一切:我们来这里举行今年的教育行—青海湖骑行。

教育行从2012年开始,今年已经是第三次。从3月开始就在思索,做了两次金融教育为主题的活动后今年应该做怎样的主题才有意义。进入马年仿佛是多事之秋,国内昆明、新疆的恐怖袭击、国外马航MH370的无故失踪、智利大地震,这一切都让我在想我们究竟有多大的能力应付困境,如果处于类似的情况,我们能有多大的能力保护自己,于是“野外生存锻炼”的想法逐渐清晰;怎样锻炼?学习什么?以什么为媒介?脑海中想起了遥远的青海湖和路上常见的骑行身影,2008年我去过青海湖两次,虽然都是匆匆掠过,但那辽阔壮美的湖面,蓝绿分层的湖水深深的印在脑海里,到高原去,用时下流行的骑行,让同学们在欣赏祖国多元地貌的同时接受高原的锻炼;为了加强独立自主和团队精神,最终确定了“青海湖骑行+露营”的计划。

4月密锣紧鼓地设计、制作宣传手册,寻找合作方;5月开始让前线宣传招募同学;6月我和Shelly亲自去到青海湖和合作方一起踩点,确定骑行路程、计算每天骑行的距离、选择合适的营地;7月完成招募预订机票、与合作方多次开会讨论活动细节安排;8月9日,来自所有网点的29名同学正式出发抵达西宁!

8月正是大多数城市处于高温酷暑的季节,大家都穿着短袖薄衣,来到西宁才发现这里即便是酷暑盛夏的白天也只有20多度。刚到的下午,骑行的山地车运到酒店,同学们自行选择座驾,和我们平常想的不一样,山地车的高度并不是以坐在座垫上脚能踮地为准,而是以座垫位于后腰位置为准线,蹬车上坐为标准,于是这些车子顿时成为庞然大物,许多女生和部分年纪小的男生的眼中露出怯意,胆战心惊地摇摆着歪歪扭扭的车身寻找平衡,不少人从车上摔了下来,有些人摔下后很快站了起来再次尝试,有些人在教练手把手的教导后掌握要领,只有个别同学在不断的失败后脸上显出了畏惧和自卑。

大多数同学是第一次到高原,全部同学都是第一次在高原进行户外运动。年轻就是好,到达的首天大家几乎都没高原反应,但是户外装备显然缺乏经验,29 个人中只有3几个同学背户外背包,绝大多数拖着行李箱,许多女生更是左手一个箱,右手一个箱,肩上还背上一个包,那架势仿佛去欧洲旅行;还有个别同学居然没有带睡袋!家长在晚上10点多打电话给我说不知道睡袋是必须的装备,我说,不是沟通会上说了,通知信上也写了么?!家长不以为然地说没留意,这些不负责任的回答把我气得疲劳的困劲都消失了。

8月10日,早上的出发仪式飘着细雨,我和同学分享活动的目的,希望他们通过活动在纪律、礼貌、尊重、合作、独立和竞争六个方面有所收获。30年单独政策的实施成就了三代单独的不同个性:生于80年代的,物质生活刚刚开始改善,家长多是60年代,家庭教育尚保守传统,长大后对经济改善追求积极实际;90年代经济腾飞,催生了不少新贵,新贵的父母迫不及待用金钱和宠爱呵护下一代,这一代不仅拥有父母的宠爱,更有爷爷奶奶,外公外婆的溺爱,90年代的一代,大多骄纵自我;00年代的父母经过20年物质生活的改善,普遍受过高等教育,有眼界相对也客观看待孩子的成长,00年代的孩子物质条件丰富,对生活普遍缺乏积极的追求,沉迷电子产品,个性相对放松、散漫。这群从13岁到24岁的同学站在台下神情不一,有人投入,有人迷糊,看着他们我情不自禁地想我们的下一代会成为怎样的未来?风雨飘摇中,车队载着浩浩荡荡的队伍正式向青海湖出发!

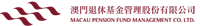

青海湖的海拔比西宁要高大约1000米,气温在阴雨中随着海拔的提升明显下降,中午到达黑马河时,我的身上已经里里外外穿了5件厚薄不一的衣服,一到餐厅直奔火炉,迫不及待伸出冻僵的双手吸取热量。天空的乌云如影随行一直跟着我们的队伍,差不多下午5点到达第一个营地的时候,车窗外呼呼的寒风在营地上放肆地扫荡,浑身发冷的我几乎不想下车,坐在大巴上的同学却被这新鲜的高原营地吸引很兴奋快乐地跳下车来。

这天没有骑行的安排,学习的是扎帐篷。露营一直在我心目中是很浪漫的事情--头枕青草,眼观星象,清风徐徐,花香飘过;然而现实情况却是貌似平整的草坪高低不平,因为有雨低洼的地方有积水,看似简单的帐篷扎起来有一定挑战,散开的帐篷一打开就分不清南北,从来没搭过帐篷的同学们在教练的带领下一会拆一会装,小的帐篷还好,大的帐篷4、5个男生一起都撑不起来,外帐、内帐分不清,“找不到营钉”、“绑不对竿子”的叫声时起彼伏,大家正干得热火朝天时,一块巨大的乌云不期而至,豆大的雨点毫无症状地迅速落下,寒风仿佛帮凶似的加大舞动的力度,同学们被淋了个正着,瑟瑟缩缩地逃进各自或是搭好或是还没搭好的帐篷里兴奋地叫喊着,大声地咒骂着。狂风骤雨过后,有人继续搭帐篷,有人把帐篷里的水清理出来,还有一个女生一边收拾行李一边低声抽泣,“我想回家。”我不是一个温柔耐心的人,虽然自己觉得也算坚强,可是第一次在这荒芜的草地上忍受寒风暴雨,还要过一夜,我的心其实也不好受,我不想影响她的情绪找了兰子和韩队医过去安慰她。暴雨来得快去得也快,雨住时壮观美丽的双彩虹突然出现在营地的上空,我兴奋地跑出帐篷高声叫喊,“快看!彩虹!双彩虹呢!”同学们被我的叫声吸引纷纷跑出帐外仰望天空,大声欢叫,“彩虹!彩虹!双彩虹!我第一次看见呢!”

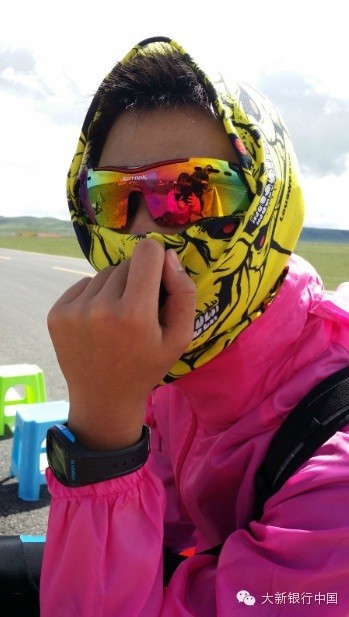

绚丽的彩虹突然出现又骤然消失,天色渐渐昏暗,又冷又累的同学听到炊事员“吃饭啦!”的口号,浑身立刻充满了活力纷纷拿着饭盒奔向营地简陋的厨房,今晚吃的是面条,高原气压低,面条就算在高压锅里反复煮,也仿佛有些夹生,与寡淡的面条相配的只有简单的卤子,这些平常在家里挑三拣四的孩子仿佛没力气挑剔,一著面条一勺卤子,像流离失所的难民一样不顾仪态蹲坐在营地上大口大口地吞咽,仿佛碗里是世界上最好的美食,只有偶尔掠过“老干妈”的身影才让人群躁动不安,互相争夺,嘻嘻笑笑。

第一次露营,一方面留意着同学们的情况,一方面也不懂扎营的技术,我和兰子的帐篷还是韩队医帮忙扎的,结果证明自己不动手,不学习就是要吃亏。半夜风雨再次光顾,威力更加强大,没有打上营钉,没有扎好外帐的帐篷经受不了沉重的打击,睡在旁边的兰子说,“我们的帐篷外帐被吹翻了,我的睡袋全湿了,衣服全湿了。”她不是对我说,她在打电话求助,虽然有教练来帮忙扎外帐,可是一切都晚了,兰子的睡袋、衣服全湿了,瑟缩的她没办法躺下,只好摸索着走向300米外的餐厅,坐了一宿。我的睡袋湿了一半,还好里面仍然是干的,我蜷缩着不想动,时间仿佛也被冻住了,每分每秒过得特别慢,我问兰子,“几点了?”“3点。” 她离开帐篷前回答我,帐篷内剩下我一个人,我一只绵羊一只绵羊地数,边数边和自己较劲,“NND,怎么把自己给锻炼上了?!这风,这雨,干嘛让自己遭这个罪?!好吧,不经历风雨,怎见彩虹,可是风雨那么漫长,彩虹那么短暂,值得么?值得,就是因为短暂才知道珍惜!”迷迷糊糊中我好像睡着了又好像醒着,不一会觉得帐篷门被打开了,原来是天亮了,兰子回来了。

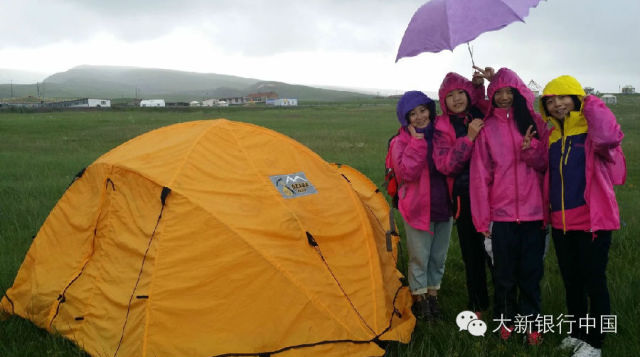

骑行正式开始,我们不清楚各人的体力,只能按照计划把年龄相近的同学分在一组,让教练前后压阵,三组同学按年龄分为“大学组”、“高中组”和“初中组”。大部队出发后大约10分钟,乌云又出现了,淅淅沥沥的雨点飘下,全幅武装的我仍然可以感受到寒气渗进体内,看着远去的队伍,不禁有些担心这些从未经受过风雨的同学是否吃得消。既然出发了,摄影就要跟上,我指挥着摄影师上车跟拍,临出发,老高对我说,“大巴坏了,司机去了镇上找修理工,今天可能没得接载了。”我一听头脑一阵发白,“不是吧。”老高接着说,“你们出发前没让他们拿中餐,中餐都在卡车上。”又一个打击!“你怎么不早说?!”“我怎么没早说,喊了半天,就是没人听。”老高骂骂咧咧对着我。第一天的骑行光顾着分组和出发,压根听不到他的招呼,我下意识地说“那怎么办?大巴坏了,接不了人,中餐也没拿,待会饿了怎么办?”“我怎么知道怎么办?”老高气呼呼地说,此刻互相的指责没有任何意义,我深呼吸清冽的空气,告诉自己要冷静,“这样吧,把中餐放在卡车上,大约12点出发,沿路派送食物。”我看着老高说,老高不置可否地看着我不说话,我不理他,招呼摄影师上车跟拍。车子越往前开,天气越阴沉,雨点越来越大,每个组的战线拉得越来越长,没有经过长期锻炼的同学脸上开始露出痛苦的神情,每经过一个同学的身边,我就拉开窗户高声大喊,“坚持!你是最棒的!”可是面对着风雨冰雹中单薄的身影,这喊声显得那么苍白无力,我的鼻子有些发酸,心里不断祈祷,“你们要坚强啊!”这天我的心思没法放在拍摄上,不断地想着大巴的状态,想着每个骑行的队员,蜿蜒曲折的路上,玫红色的身影星星点点,有时前后一、两公里才看到一个身影,从车窗里分明看到了他们眼中的孤寂、无助和坚持,有的同学实在骑不动了,教练一直陪在旁边推着车向前走;有的同学跌跌撞撞,爬起来咬咬牙继续向前;风雨中,他们的脸都是湿漉漉的,分不清是雨,是汗,还是泪。我没办法帮助他们,这条路就像他们自己人生的道路,无论前行,摔倒,都是他们的路,都需要他们自己去走,都需要他们自己去经历。

下午3点多,天空开始放晴,第一梯队陆续到达第2个营地,这队的体力真是好!53公里大约骑了4个小时,卡车沿路派完食物也到达了营地,先到的同学帮忙卸货、把湿漉漉的帐篷拿出来晒太阳、挖茅坑。是的,我们需要自己挖茅坑。吝啬的阳光只露出一会脸,身上还没晒热,乌云如影随形又跟了过来,这次下的不是雨,是冰雹!打在身上,又冷又硬又疼!韩队医说,“我跟过那么多团队,你们的情况是最挑战的,雨就没停过。”韩队医是国家运动员的随队医生,经常跟团出差,自己也喜欢自驾旅游,虽然是即将要做奶奶的人,但是皮肤保养得相当的好,笑容灿烂、亲切温和、身材苗条、看起来就像40多岁的人,这一路上幸亏有韩队医的帮助,大家在身体上都没掉链子。第二队和第一队的距离至少相差2个半小时,第三队和第二队又差了大约2个小时,好在有“小黄车”—骑行汇的补给车,一路把掉队的同学拉回营地,来来回回跑了至少3趟,下午大约6点全体队员和大巴终于到达了第2营地,我悬在半空的心脏终于放回了原位。只是半夜风雨持续,半梦半醒间,又潮湿了半个睡袋。

第2天骑行出发前我们调整了队伍,根据同学的体能和意愿调整队列,再次强调教练不要追求速度,保持队形,这天情况明显比第一天好转,同学们边骑边欣赏路边的风景,而我也放下心来专心拍摄。

第3天的营地在刚察县,这是传说中仓央嘉措(达赖6世)在青海湖失踪的地方,这里有专门纪念的广场,广场上立有他写的诗歌。这天的营地比较狭小,原来计划在青稞地上扎营,只是6月份只有大约5厘米的青稞如今已经长约1米,没办法在上面扎营,附近的草地坑坑洼洼,石头,水坑满地,于是只能在藏人扎好的帐房内打地铺,这里的海拔比前两天又高了大约300多米,入夜后寒风咆哮,雷霆大作,虽然藏人的帐房比帐篷厚实,但也经不起猛烈的风暴,气温急剧下降,入夜后跌到0度以下,我虽然睡在沙发上,但是头挨近蓬布,呼呼的风声就在耳边,雨水渗透蓬布,再一次淋湿了我的睡袋。

200公里的骑行转眼到了最后一天,这天要骑大约80公里,不仅路程长了,难度也加大了,上坡下坡的路很多,于是在50公里处,安排了大巴等候,实在骑不动的就上车。上午太阳难得露脸,大家的心情和状态都很好,摄影师爬高爬低地寻找不同的机位记录精彩的片段。50公里处,乌云又再出现,第1队的同学们保持兴奋状态,穿上雨衣继续前进,此时第2队的同学还落后他们20多公里。

骑得快,是否好?骑得快,体能自然是好的,焦点就在骑,只有双脚机械式的运动和双手下意识的控制,身旁的风景和你无关,简单,直接。骑得慢,是否不好?骑得慢,但是坚持的人,最值得敬佩!慢,可能是爆发力不够,但是爆发力只是一瞬间,人的一生正常的话,有漫漫长路在前面,瞬间的光辉容易,每一分每一秒的坚持不容易,成大事者,靠的不仅是聪明,更多的是韧劲、坚持和毅力。不骑,又如何?骑与不骑是一种选择,不是每个人都适合骑行这种运动,尝试过知道不适合,放弃也是一种勇气,关键是放弃之前清楚自己的能力,做适合自己的事,走适合自己的路,放弃是一种遗憾也是一种快乐。

最后一天的营地在“金银滩”大草滩,这是几天来最大的营地,下午刚到的时候狂风骤雨,第1队到达时,狂风骤雨也难掩他们激动的心情,一群人围着火炉,絮絮叨叨地描述着路上的艰辛;体能欠佳的第3队一致决定放弃骑行坐着大巴到达营地帮忙搭帐篷,运送物资;几乎3小时后,最坚忍不拔的第2队陆续到达,放下车子的那一刻不少队员忍不住和前来迎接的队员相拥一团,透明的泪水萦绕眼眶。骑行安全顺利结束,作为领队,心情放松了一大半,平日严肃板脸的老高也在远处悠闲地跳起了“锅庄”。

这次活动因为是做总指挥的关系,我不能和同学们一道骑行,没办法感受他们在路上的艰辛、痛苦、孤寂和坚强,没经历过就没资格去评价,哪怕是那些仅骑了几十公里路程的同学,只要是坚持下来的,都不容易。高原卫生条件欠缺,我连续4天没洗澡没洗头,因为偷懒更是没刷牙没洗脸,每天早上只是用湿纸巾搽脸,温水漱口;因为不想上简陋的厕所,每天喝水不足100毫升;为了拍到一个好的机位,我和摄影师通常在路边太阳风雨下静候1,2小时,连续4天下来皮肤就像老化的苹果皮,发红起皱;因为睡眠不足,眼睛布满血丝,酸胀不已;从第2天起,我就不让其他人拍我的脸,我害怕看到镜子里憔悴不堪的容颜;高度的精神紧张让我对食物丧失胃口,连续几天,中午几乎都没吃。我几乎是数着手指度过每一天,尤其是风雨飘摇的夜晚,都在睡袋内希望时间快点飘过,只是这一切都是希望,时间仍然按照它的节奏,不急不徐,当我觉得就快坚持不下去的时候,活动也到了尾声,最后一晚睡在大草滩上,明亮的月光终于照射在帐篷之上,看着皎洁的月光,想想自己的来路,默默地对自己说一切会更好!我会更坚强!

在此郑重感谢兰子,我的好搭档,她细心的行政安排、在浑身没有干衣物的情况下以身作则连续3天骑完全程的坚强让我敬佩不已!

感谢高成学老师,您的认真负责,凡事亲力亲为的态度,值得大家学习!

感谢骑游汇的教练们、韩队医,特别教练李荣光和张鑫为这次活动提供了坚强的后援!

感谢摄影、摄像师王志秋,李华捷!跟我走了一遭有挑战的旅程,辛苦地为我们留下珍贵的记忆!

感谢后勤做饭的阿姨们,每天在寒冷中辛勤而准时地为我们提供餐饮!

感谢大巴司机哥哥、卡车司机叔叔不辞劳苦,为我们运送物资!